Il y a bien un marronnier que l’association aimera à vous ressortir tous les ans tant que la problématique existera : les femmes en Sciences, et leur oubli, leurs barrières, le vol de leurs travaux. L’ONU y consacre désormais une journée, c’est la Journée Internationale des Femmes et Filles de Science, le 11 février. A ce titre, Terminus des Sciences vous a préparé plusieurs actions : conférence et projection sur les scientifiques femmes du XXe siècle, et des rencontres destinées aux jeunes avec des femmes scientifiques normandes. Pour mêler cette actualité de l’association à un ingrédient devenu indispensable à notre quotidien depuis 2020, nous traiterons alors du travail des scientifiques (femmes) autour de ce virus et de l’épidémie.

De June Almeida à Shi Zhengli, les femmes de l’ombre de la virologie

Nous entendons beaucoup de voix masculines s’exprimer dans les médias (conventionnels, réseaux sociaux, et chaînes Youtube) depuis le début de l’épidémie de Covid-19. Le Conseil de Défense, le Président de la République et son Premier Ministre, le porte-parole du gouvernement, les médecins et chercheurs invités sur les plateaux télé et radios, mais aussi les figures des mouvements anti-vaccins et anti-pass sanitaire : une très grande majorité d’hommes (et blancs, et de plus de cinquante ans). Une photographie qui correspond à la composition sociale du champ politique français comme de la Recherche, dont les postes de pouvoir sont, de fait, occupés par cette catégorie de la population. A l’inverse, les postes les plus au contact du virus, car les plus auprès des humains, sont occupés majoritairement par les femmes (soignantes, aides-à-domicile, garde d’enfants, employées de supermarchés, etc), et elles ne sont pas présentes, ou représentées dans ces mêmes médias.

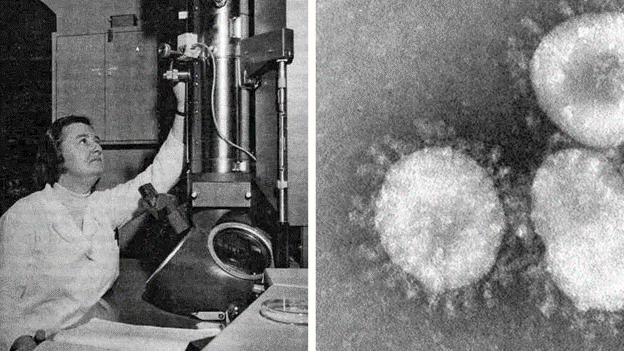

June Almeida, une seule personne pour deux révolutions en virologie

A croire que la matière grise dédiée à l’étude du Covid-19 serait majoritairement détenue par le sexe masculin… L’Histoire des coronavirus est pourtant jalonnée de travaux issus du travail féminin. L’identification de cette famille de virus, et son nom, est le résultat de l’expertise technique de June Almeida, une technicienne de laboratoire écossaise née en 1930 (décédée en 2007). Issue d’une famille populaire, élève brillante mais qui ne peut aller à l’université à cause de son coût. Elle devient technicienne dans le laboratoire de la Glasgow Royal Infirmary à 16 ans où elle apprend à observer des tissus conjonctifs puis virus et bactéries. Son expertise se développe, elle émigre au Canada avec son mari où elle travaillera pour l’Institut Ontarien de Recherche sur le Cancer. C’est dans ce laboratoire qu’elle met au point des nouvelles techniques d’observations d’organismes et tissus au microscope qui révolutionneront la virologie, et lui permette de documenter des virus jusque-là impossible à observer et connaître précisément comme la rubéole. De fait, lorsque vous cherchez quelque chose dans l’infiniment petit, et en plus un virus dont vous ne connaissez pas l’apparence, il est difficile de savoir quoi regarder dans un échantillon. June Almeida eut alors l’idée d’introduire des particules recouvertes d’anticorps dans ses échantillons, or en présence de virus, ceux-ci viennent se fixer tout autour, et révèlent ainsi où se situe le virus.

En 1964, Almeida est de plus en plus reconnue pour ses compétences et revient à Londres pour un poste dans une faculté de médecine londonienne. C’est à ce moment qu’elle est appelée par l’équipe du Dr. David Tyrelle qui avait collecté un virus, nommé “B814”, chez un enfant malade, mais inconnu, et très difficile à cultiver en laboratoire pour l’étudier. Ces chercheurs suspectaient B814 d’être un nouveau type de virus. June Almeida apparaît comme la seule à pouvoir trouver une solution avec sa technique d’observation microscopique. Aussi, malgré le matériel limité, parvient-elle non seulement à produire des images de ce virus, mais elle se souvient avoir déjà croisé cette forme en étudiant une bronchite chez une poule et une inflammation hépatique chez une souris. Elle avait à l’époque proposé deux articles à ce sujet, mais ils avaient été refusés – les examinateurs jugeant ses clichés à des images de mauvaise qualité de virus de la grippe. Tandis qu’avec l’échantillon de Tyrelle, Almeida est certaine d’avoir identifié un nouveau type de virus. L’équipe de Tyrell et Almeida, en discutant de leurs conclusions, s’inspirèrent de la forme du virus pour le nommer : une structure en halo, en couronne… dont la traduction latine donne corona. Les coronavirus venaient d’être identifiés.

Le travail de fourmi de Shi Zhengli pour pister les origines des coronavirus

Si Almeida a permis de connaître la morphologie des coronavirus, et donc de savoir les observer au microscope et les étudier, la suite de ce travail consiste à chercher comment ils fonctionnent, comment ils infectent les humains, se transmettent. Ce sont les questions que se posent la virologue Shi Zhengli. Son nom est sorti de l’ombre avec l’épidémie de Covid19 puisque Shi dirige maintenant un des laboratoires de l’Institut de Virologie de Wuhan en Chine (mais elle est également connue de ses pairs par son passage à l’université de Montpellier pour y faire sa thèse). Sur le débat courant depuis deux ans à propos de l’origine du SRAS-Cov-2, il est surtout médiatisé de façon politique et binaire, peu sur les preuves scientifiques que nous avons pour chaque hypothèse. Pour aller plus loin sur ce sujet, vous pouvez lire les articles du Bulletin des Scientifiques Atomiques (qui s’attèlent depuis 1947 à modéliser l’horloge de la fin du monde, d’abord avec le risque du nucléaire militaire, puis des changements climatiques et leurs effets). Il ne s’agit pas ici de réduire la chercheuse à cette question, mais à mettre en lumière son travail. Car Shi étudie les origines des coronavirus avec des collègues internationaux depuis 2004, soit depuis plus de 15 ans.

En effet, avec l’épidémie du SRAS-Cov-1 (ou SRAS) ayant frappé l’Asie du Sud-Est en 2003, le XXIème siècle connaît sa première grande épidémie mortelle. La communauté scientifique est confrontée à une nouvelle donne : les coronavirus détectés chez les humains jusqu’alors avaient entraîné majoritairement des rhumes. Dix ans plus tôt, deux virus avaient été transmis à des humains par des chevaux et des porcs. Mais Linfa Wang (directrice du programme des maladies infectieuses de l’université de Singapour) avait émis l’hypothèse que ces animaux n’étaient que des intermédiaires, et la source des virus en question se trouvaient chez des chauves-souris. Pour les virologues, une course se lance donc pour trouver les animaux représentant les foyers de ces maladies comme le SRAS, mais aussi les prochaines…

La démarche de Shi Zhengli et son équipe sino-américaine est d’identifier un maximum de virus présents chez les animaux sauvages pour connaître leur ADN, et surtout chercher comment ils pourraient passer chez l’Homme. Elle se concentre dès 2004 sur les populations de chauve-souris. Or, celles-ci se trouvent principalement dans des cavités profondes (grottes, mines) : la chercheuse troque sa blouse contre combinaisons, casques, et et baudrier de spéléologie ! En effet les chauve-souris fer-à-cheval du pays s’abritent surtout dans les grottes les plus escarpées d’Asie du Sud-Est. Il faut des heures de marche et de déplacement à plat ventre pour récolter des échantillons d’urine et matière fécale. Une fois sortis, les scientifiques posent un filet à l’ouverture de la grotte pour attraper les chauves-souris et prélever un peu de sang et de salive.

Pendant près d’un an, Shi n’a trouvé aucune trace de coronavirus chez ces animaux. Et si il n’y avait pas de lien ? Jusqu’au moment où un laboratoire lui propose de tester le sang prélevé aux anticorps produits par les patients atteints du SRAS, et non de chercher le virus lui-même. Trois espèces de chauves-souris avaient développé ces anticorps ! Les chercheurs ont pu montrer que la présence de coronavirus dans leur organisme est saisonnière, tandis que les anticorps peuvent perdurer jusqu’à plusieurs années. Ce test sérologique a permis de cibler une zone à étudier : la grotte de Shitou, capitale du Yunnan. Durant cinq années, des échantillons collectés à différentes saisons ont permis d’identifier plusieurs centaines de coronavirus différents, donc autant de génomes viraux maintenant connus de nos bibliothèques. La plupart d’entre-eux sont inoffensifs. Cependant des dizaines sont semblables au SRAS : cultivés avec des cellules humaines in vitro (telles que des cellules pulmonaires), ils sont capables de les infecter. Celle que l’on surnomme Bat Woman n’est donc pas prête de manquer de travail…

Le recul de la place des femmes scientifiques pendant l’épidémie

Dans la première partie, nous avons pu voir que l’identification de la famille des coronavirus était le fruit de l’expertise technique de June Almeida, et que la traque et l’analyse génétique des centaines de coronavirus était menée par la virologue Shi Zhenghli. Deux femmes du XX et XXe siècles parmi tant d’autres qui jalonnent la Recherche liée aux virus. Mais si l’épidémie de Covid19 a bouleversé nos comportements et nos vies à tous et toutes, qu’en est-il de ces chercheuses depuis deux ans ? Dans cette dernière partie, nous nous poserons la question de l’effet de cette épidémie sur les femmes de Sciences – qu’elles travaillent ou non sur le Covid19 lui-même.

Confinement et chute des publications des autrices

A l’arrivée des mesures de confinement au début de l’année 2020, plusieurs rédactrices et rédacteurs de revues scientifiques partagent un constat inédit : entre mars et avril 2020, un nombre très négligeable de publications a été soumis par des autrices. Passant de l’anecdotique à la méthodologie scientifique, des travaux ont alors été lancés pour analyser la présence des femmes dans toutes les publications et “pre-prints” (articles soumis à la relecture de la communauté scientifique pour validation) au printemps 2020 sur des serveurs de publication internationaux. Or, les chiffres sont manifestes : pour les différentes études, s’il y a eu augmentation du nombre de publications de manière globale (pouvant être expliquée par l’arrêt d’autres tâches), les femmes ont toutefois soumis trois fois moins d’articles que les hommes par rapport à 2019. Une étude s’est penchée sur l’enregistrement de nouveaux projets. Même constat, les femmes en ont moins démarrés par rapport aux hommes.

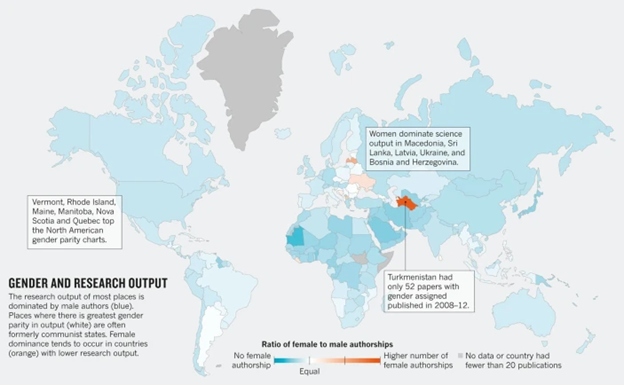

Certes, les hommes sont plus nombreux à occuper le champ scientifique (et d’autant plus dans les fonctions de direction) que les femmes. Seulement 17% des pays montrent une répartition paritaire. Néanmoins, en termes de publications, la part des pays avec une activité également partagée entre les deux genres tombent à 6% – et, surprise !, seule la Lettonie fait partie de ces pays pour l’Europe. L’écart n’est donc pas une simple relation mathématique.

Le monde scientifique immune à la division genrée du travail domestique ?

D’autres études ont donc mesuré la vie dans les foyers des chercheurs et chercheuses à l’épreuve du Covid19. Les enquêtes révèlent que la charge des tâches dites ménagères dans les foyers hétérosexuels a augmenté pour les femmes (alors qu’elle est déjà déséquilibrée dans un contexte “normal”). Idem pour la prise en charge des enfants, y compris l’école à la maison. Cette situation est accentuée dans les pays du Sud économique puisque les femmes y ont plus d’enfants que leurs consœurs du Nord. Par ailleurs, les postes d’enseignement universitaire sont davantage occupés par les femmes. La mise en place des cours à distance, et la réorganisation constante, ont aussi plus pesé sur les femmes. Plus de travail à la maison, moins de temps pour rédiger. Leurs confrères, eux, ont pu bénéficier d’un cadre de travail plus tranquille pour publier (absence de colloques, de terrain, et moins de charge mentale domestique).

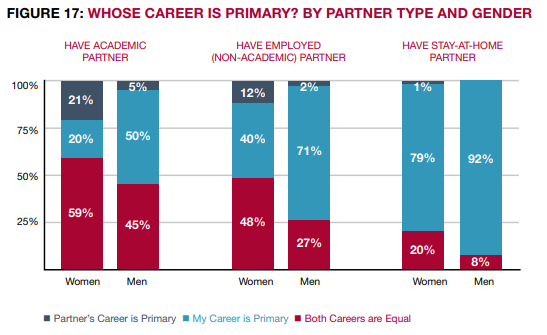

Ces écarts d’investissement dans la vie du foyer entre hommes et femmes n’épargne pas celles et ceux appartenant au champ scientifique. Cela a été mis en avant par une équipe américaine sur la perception de la carrière entre partenaires dans les couples hétérosexuels (voir graphique). Que les deux soient universitaires ou un seul, entre 50 et 71% des hommes considèrent que leur carrière prévaut sur celle de leur partenaire, contre 27 à 45% que leur carrière a autant d’importance que celle de leur conjointe. Tandis que pour les femmes universitaires, 48 à 59% d’entres-elles considèrent leur carrière égale à celle de leur conjoint, et 20 à 40% qu’elle passe avant celle de leur conjoint.

L’avancement des carrières scientifiques étant fortement soumis aux publications validées, aux citations de celles-ci par d’autres, et si le temps de la Recherche est plus long que celui des confinements, les écarts entre femmes et hommes de Sciences risquent de s’accentuer. Mais ne faudrait-il pas également se pencher sur ce couple hétérosexuel traditionnel et ses relations de dominations intrinsèques ?

![You are currently viewing [Les femmes, les sciences et le Covid-19]](https://terminusdessciences.fr/wp-content/uploads/2022/02/jiffs.jpg)